Vous pouvez retrouver les ouvrages des Editions de la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique :

- en Polynésie française, dans les points de vente Odyssey et Carrefour

- ailleurs dans le monde, via le système d'impression à la demande d'Amazon

- en téléchargement gratuit sous format PDF sur notre site internet

Un grand merci à notre partenaire Pacific Diffusion, en charge de la diffusion de nos ouvrages.

Sous la direction de Lorenz GONSCHOR, Andréas PFERSMANN, Titaua PORCHER, Virginie SOULA

Le colloque international « Littérature et politique en Océanie » a eu pour objet les rapports de domination, d’intégration, d’appropriation, de soumission qui occupent une place centrale dans les littératures océaniennes en contexte colonial et postcolonial. Il a eu lieu quelques semaines après la disparition de l’autrice kanak Dewé Gorodé (1949-2022) à laquelle de nombreuses contributions ont rendu hommage et réunissait à la fois des universitaires spécialisé.e.s dans la littérature océanienne de tout le Pacifique (francophone et anglophone) et des poètes et écrivains de cette Sea of Islands (Epeli Hau‘ofa).

A l’occasion du colloque, on s’est notamment demandé si la condition autochtone ou le statut de territoires toujours considérés comme colonisés, politise nécessairement la venue à l’écriture et de quelle manière. Ont par ailleurs été proposées des lectures plurielles de ce qui fait politique dans la littérature océanienne aujourd’hui, d’écritures féministes à l’écocritique en passant par la poésie, la performance, le récit initiatique, l’écriture manifestaire et la science-fiction.

Depuis les travaux de Jacques Rancière, on observe un regain certain de l’intérêt universitaire et critique pour la dimension politique de la littérature, mais ces réflexions demeurent largement focalisées sur les productions hexagonales ou plus largement occidentales. Il importait de réexaminer ces rapports à partir d’un corpus trop souvent injustement ignoré et de faire entendre la voix d’autrices comme Flora Aurima Devatine, Chantal T. Spitz et Titaua Peu dont des textes inédits complètent le volume.

Présentation de l'ouvrage en vidéo, par Andréas PFERSMANN et Titaua PORCHER

Sous la direction de Loïs BASTIDE, Denis REGNIER, Lucile HERVOUET

Les îles du Pacifique, de plus en plus composites et métissées, sont aujourd’hui traversées par des lignes de fractures multiples, entre développement des économies capitalistes, consolidation des bureaucraties modernes, maintien des pratiques coutumières et « renouveaux culturels », ou entre pressions géopolitiques, dépendance économique et politique et (ré)émergence des revendications autochtones. Ce livre explore les sociétés contemporaines de la région sous l’angle de ces contradictions, des tensions sociales, des souffrances individuelles, et des luttes et des mouvements sociaux qui en résultent.

Dans ce contexte, les autrices et les auteurs s’interrogent : que se passe-t-il lorsque l’action publique et la coutume se percutent autour de sujets fondamentaux, tels que la famille et la parenté, qu’elles appréhendent différemment ? Comment, les institutions contemporaines et les conceptions autochtones se confrontentelles, s’articulent-elles, et, ce faisant, transforment-elles les sociétés ? Ou encore : dans ces entrelacs de perspectives, comment la violence est-elle prise en charge collectivement, en fonction de l’évolution de ses perceptions ?

À partir d’enquêtes de terrain menées en Polynésie française, en NouvelleCalédonie, à Vanuatu, à Fidji et à Hawaii, cet ouvrage explore les antagonismes, les conflits et les résistances qui modèlent les réponses à ces tensions. Anthropologues et sociologues analysent ces bouleversements et leurs effets, entre résistance, adaptation et réinvestissement des traditions : placer un enfant Kanaka Maoli dans le système de protection de l’enfance à Hawai’i, nommer les maltraitances infantiles à l’école à Vanuatu ou construire des politiques de lutte contre les violences de genre en Nouvelle-Calédonie sont autant de situations qui révèlent des visions divergentes de la famille, des normes éducatives et du droit des enfants et des femmes.

En plaçant la conflictualité au cœur de l’analyse, cet ouvrage collectif propose un éclairage inédit sur les sociétés contemporaines, dans le Pacifique insulaire.

Sous la direction de Renaud MELTZ, Benjamin FURST et Alexis VRIGNON

1963. Le Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP) est officiellement créé. 1966. Aldébaran est le premier des 193 essais tirés en Polynésie française. À Paris comme à Tahiti, tous s’accordent à prévoir que cette entreprise militaroindustrielle va bouleverser la société, l’économie et la culture locale.

Pourtant, cette histoire a d’abord retenu l’attention des historiens sur les intentions de l’État et ses moyens d’actions. Les dix-huit contributrices et contributeurs de cet ouvrage entendent proposer une nouvelle approche avec la conviction que le CEP constitue un « deuxième contact » en Polynésie française. Cette notion permet de ne pas restreindre l’histoire des essais aux seuls sites de Moruroa et Fangataufa, alors que toute la Polynésie a été nucléarisée. Elle fait droit à la capacité d’action des Polynésiens, acteurs de cette vaste entreprise nucléaire en dépit de l’asymétrie des forces en présence, qu’il s’agisse du choix du site, de la gestion des risques ou des relations avec les pays de la région. Le CEP ne s’est pas fait sans les Polynésiens. On peut dire qu’il a été réalisé tout à la fois malgré eux, avec eux, contre eux. Le CEP a contribué à l’essor du salariat polynésien, à l’intensification des migrations inter-îles, à la diffusion de nouvelles formes de loisir, à la généralisation de l’usage du français. Il a également alimenté des tensions et des interrogations quant aux conséquences sanitaires et environnementales des essais et conditionné la vie politique. Explorer le « deuxième contact », c’est être guidé par la conviction que les Polynésiens n’ont pas été de simples figurants mais des acteurs essentiels de cette histoire, qui a également transformé la trajectoire des Européens qui y ont pris part.

Sous la direction de Richard CONTE

Trois conceptions principales de la création artistique sont étudiées par les auteurs de cet ouvrage. Elles correspondent à trois vastes régions du monde dont les histoires et les cultures sont à la fois distinctes et entrelacées. Ainsi, pratiques et pensées, qu’elles soient chinoises, polynésiennes ou européennes, actualisent des processus de création dont nous pouvons apprécier les connivences et constater les fractures.

À partir de quels fondements s’élaborent les œuvres chinoises actuelles à l’aulne de la culture lettrée, bouleversée à la fois par la modernité européenne et les bouleversements politiques ? En Europe, où en est-on des principes modernes et postmodernes à l’épreuve d’une scène artistique protéiforme ? Qu’en est-il par ailleurs des conceptions et des pratiques qui irriguent les modes de création insulaires dans l’héritage polynésien ? À l’heure de la mondialisation, il semble urgent de penser les productions artistiques de manière comparative, à la fois sur les plans anthropologique, historique et poétique.

Péma CHRIST, Jean-François BUTAUD, François CHASSAGNE

Ce livre est basé sur les résultats d’une enquête effectuée en 2021 sur les plantes médicinales utilisées contre la diarrhée et la ciguatera en Polynésie française. Les plantes les plus citées de cette étude ont été sélectionnées et une recherche bibliographique a été réalisée afin de décrire leur habitat, leur histoire, leurs usages traditionnels, leurs activités pharmacologiques, et leur toxicité. Ce livre a été pensé pour que les lecteurs aient une vision éclairée de l’usage des plantes citées, en mêlant donc connaissances empiriques et connaissances scientifiques.

Cet ouvrage permettra aux initiés d’approfondir leurs connaissances sur les plantes polynésiennes, et aux non-initiés de découvrir la pharmacopée polynésienne d’une manière simple et documentée. Il met en lumière l’étendue du savoir polynésien et démontre l’importance, encore actuelle, des plantes dans la santé des habitants de Polynésie française.

Présentation du livre en vidéo par François CHASSAGNE ici.

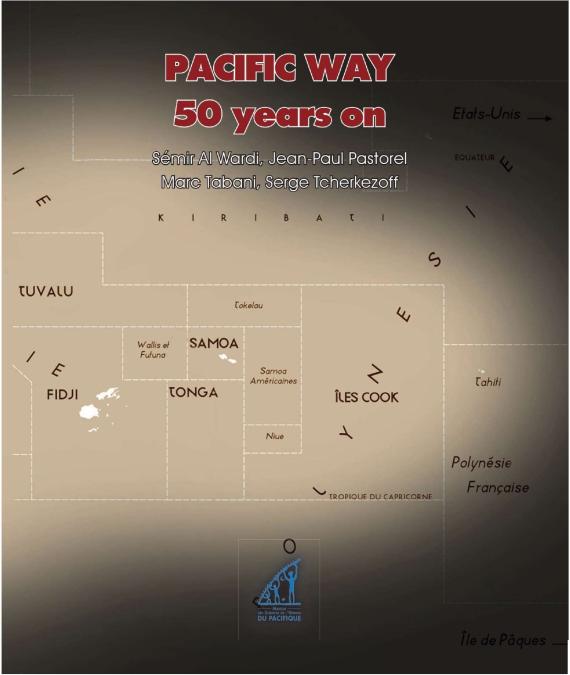

Sous la direction de Sémir AL WARDI, Jean-Paul PASTOREL, Marc TABANI, Serge TCHERKEZOFF

This book brings together the papers presented at the "Pacific Way, 50 years on" conference, held on October 2022 at the University of French Polynesia. The presentations were given in French or English. For this publication, we have translated the papers that have been presented in French. All the chapters were finalised before the end of 2023.

The aim of the project was to produce an educational tool that would be useful to all students and researchers of the Pacific. This is why the symposium, and the present book which has resulted from it, has brought together historical studies on the development of the Pacific Way theme since 1970 and studies on the contemporary period, bringing together the political, sociological-anthropological and economic dimensions which reflext the richness of this reference to the Pacific Way.

Sous la direction d'Antonino TROIANIELLO et de Grégoire CALLEY

Consacrée au contrôle financier des délégations de service public, notre précédente journée d’études du 15 juin 2019 avait permis de dresser un constat plutôt sévère de l’état du droit en la matière.

Ce tableau assez sombre tient principalement à l’insuffisance des règles comptables et financières, la primauté des engagements contractuels et la pusillanimité des autorités délégantes dans le cadre des prérogatives qu’elles seraient en droit d’exercer au titre de leur pouvoir de contrôle et de direction afin de tempérer le principe de l’autonomie de gestion des délégataires.

La nature ayant horreur du vide, ces derniers ont souvent déployé des trésors d’imagination financière et comptable, afin d’optimiser le résultat des exploitations dont ils ont la charge. Cette optimisation qui apparaît, somme toute, « de bonne guerre », fait périodiquement ressurgir des interrogations sur la question fondamentale de ce qu’est ou plutôt de ce que devrait-être la « rentabilité » des délégations de service public.

Ces interrogations tiennent au fait que l’activité de service public est soustraite à la compétition économique car elle s’exerce dans le cadre d’un monopole d’exploitation où, le plus souvent, les risques sont faibles. Dans ces conditions, le prix du service comme la rémunération de l’exploitant sont déterminés en vase clos par les parties dans le cadre de discussions où prévalent souvent un grand nombre de considérations non marchandes. Dans ce cadre consensuel, s’il est généralement admis que le délégataire est en droit d’obtenir une « juste rémunération », la question d’un plafonnement de celle-ci est généralement laissée sous le boisseau. Dans un contexte où la rentabilité de l’exploitation est très largement laissée aux bons soins du délégataire, aucune limitation d’ordre juridique ne fait obstacle à l’éventuelle sur-profitabilité de l’exploitation.

Un regain d’intérêt relatif à cette question est advenu avec la clarification du contenu précis du service public entrepris dans le cadre du processus européen de libéralisation engagé depuis les année 90. La notion d’obligations de service public (O.S.P.) apparue dans ce contexte pour cantonner le service public aux activités non prises en charge par le marché, implique une évaluation précise de la rentabilité des activités concernées et de leurs modalités de financement. Il s’agit en effet de déterminer avec précision le montant de la compensation pouvant être versée, étant entendu qu’une compensation excessive contreviendrait au principe d’interdiction des aides d’État.

Ainsi, loin d’être une simple évolution sémantique, la notion d’O.S.P. participe d’un changement de paradigme où les exigences de l’économie de marché conduisent à déterminer précisément le coût du service public et, par voie de conséquence, à ouvrir sous une autre forme un débat sur la rentabilité du service public et ses modes de financement. C’est ce débat qui a servi de fil conducteur à une nouvelle journée d’étude organisée le 8 juin 2022 à l’Université de la Polynésie française. Les analyses des participants sont retracées dans cet ouvrage qui n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de l’Université de la Polynésie française, du Laboratoire Gouvernance et Développement Insulaire, de la Polynésie française et de la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique.

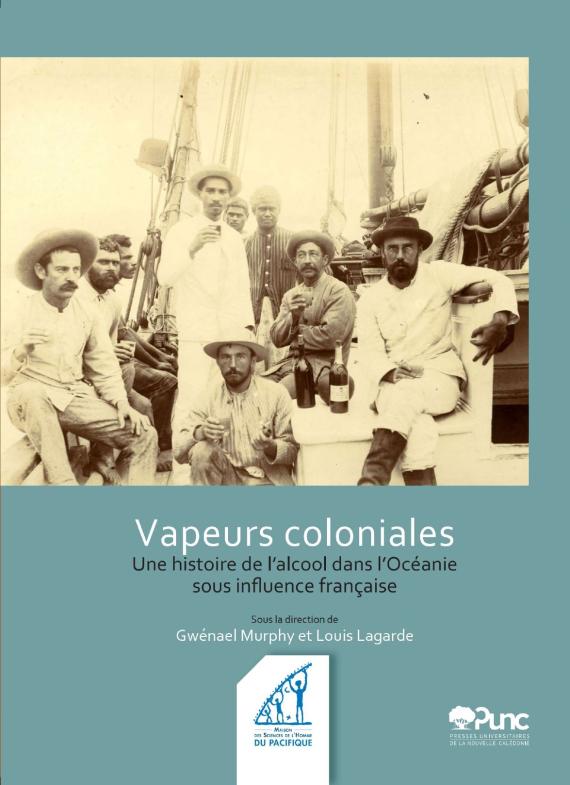

Sous la direction de Gwénael Murphy et Louis Lagarde

L’histoire de l’alcool : parmi les thèmes à propos desquels il convient de décoloniser les savoirs et les regards, celui-ci figure en première ligne. Que n’a-t-on écrit sur l’alcoolisme des autochtones ! Et pourtant, l’arrivée, la diff usion et les ravages des « boissons toxiques » ne sont-ils pas les résultats des contacts entre Européens et Océaniens, et ce dès le début ? Les sources, multiples à ce sujet, ne démontrent-elles pas que tout le monde, sans exception d’origines et de classes, est touché par le fl éau de l’alcoolisme ?

Voilà une histoire encore méconnue dont les auteurs de cet ouvrage ont décidé de s’emparer, mettant leurs expertises dans de nombreux domaines diff érents au service de cette enquête inédite, présentée en partie lors de journées d’étude organisées par l’équipe TROCA de l’université de la Nouvelle-Calédonie. Des archipels polynésiens à la Nouvelle-Calédonie, en passant par les Nouvelles-Hébrides, l’ouvrage propose quatorze études des « vapeurs coloniales », en croisant les regards de l’histoire, de l’archéologie, du droit, de la philosophie, de la littérature et de la musicologie. Il lève ainsi le voile sur ce sujet de société encore brûlant, mais aussi sur les moments de plaisir, de partages, sur les bénéfices et les échanges que l’alcool a engendrés dans l’histoire océanienne. Une histoire partagée s’il en fut...

Cet ouvrage est une co-édition entre les Editions de la MSHP et les Presses universitaire de la Nouvelle-Calédonie

Sous la direction d'Emmanuelle GINDRE et de Florence POIRAT

Environnement et Humanité(s) offre une première approche des défis environnementaux auxquels sont confrontés les territoires polynésiens et océaniens, en se concentrant sur la Polynésie française comme étude de cas privilégiée. Rassemblant les actes d’un colloque pluridisciplinaire à l’Université de la Polynésie française, cet ouvrage met en lumière la vulnérabilité particulière de ces régions insulaires face à l’urgence environnementale, tout en soulignant leur riche héritage culturel imprégné d’un profond respect pour la terre et l’océan.

À travers les contributions d’experts en sciences humaines et en sciences dures, il offre des analyses éclairantes sur les interactions entre l’homme et son environnement, et révèle le rôle potentiellement transformateur que ces territoires peuvent jouer dans la lutte pour la préservation de la planète.

Sous la direction de Sandrine SANA-CHAILLE DE NERE

En Polynésie française, la question foncière est l’objet d’une préoccupation ancienne et continue qui n’a pas trouvé, à ce jour, d’issue juridique complètement satisfaisante. La raison en tient principalement à l’histoire du territoire qui a vu se confronter deux corps de règles applicables à la terre : d’une part, les règles traditionnelles essentiellement fondées sur des liens entre les groupes familiaux et des droits d’usage de la terre et, d’autre part, les règles imposées par l’État fondées sur l’appropriation privée indépendamment des liens de parenté, et consacrée non par l’usage de la terre mais par des titres formels. Ces titres formels, parfois viciés au regard même des règles juridiques, et souvent privés de sens au regard des liens sociaux et familiaux polynésiens, ont été et sont encore contestés au point d’avoir considérablement fragilisé la sécurité des patrimoines et le rapport à la terre en Polynésie. La question est, bien sûr, patrimoniale. Mais elle est aussi, profondément, une question d’identité en raison de l’importance des liens de parenté dans les conflits fonciers. Revendiquer une terre, c’est en effet affirmer sa place dans une généalogie. C’est, d’abord, dire qui l’on est au sein d’une histoire familiale. Parler de sa terre, c’est donc parler de soi.

La ligne scientifique de ce colloque a eu pour ambition de ne pas oublier cet élément essentiel pour la compréhension juridique des questions foncières en Polynésie. Il s’est donc appuyé sur des analyses sociologiques et historiques pour expliquer la complexité juridique contemporaine qui affecte ici le rapport à la terre. Il s’est agi, aussi, de comprendre comment l’institution d’une juridiction spécifique à la terre, unique dans l’ordre juridique français, peut apporter des réponses appropriées aux conflits fonciers. Parallèlement, la recherche d’autres voies, non juridictionnelles, pour apaiser ou même prévenir les conflits fonciers est un axe essentiel de ce travail. Un regard extérieur a également été porté sur des territoires étrangers et sur d’autres régions de l’outre-mer français confrontés à des questions semblables.

Ces travaux rassemblent l’analyse de chercheurs et l’expérience de praticiens du foncier. Ils éclairent d’une lumière attentive les spécificités des structures sociales et familiales que l’on ne peut ignorer pour aborder les difficultés qui perdurent en matière de terre. Ils disent aussi les possibilités qu’offre la technique juridique pour y faire face en respectant les fondements culturels du rapport à la terre en Polynésie française.

Sous la direction d'Eric CONTE, Guillaume MOLLE et Serge TCHERKEZOFF

Les rencontres entre Océaniens et Occidentaux, depuis les explorations espagnoles du XVIe siècle jusqu'aux périodes coloniales au XIXe siècle, furent marquées par des formes de violence diverses, tantôt visibles, brutales et immédiates, tantôt durables et plus insidieuses, qui toutes affectèrent les sociétés insulaires de manière irréversible.

Rassemblant des textes dont certains furent présentés lors du congrès du Pacific Island Universities Research Network (PIURN) à Tahiti en 2018, le présent ouvrage se propose d'interroger cette violence ainsi que les effets qu'elle engendra au travers de plusieurs cas d'étude, certains emblématiques, d'autres plus méconnus.

De Tahiti à Samoa, de Rapa Nui à l'île des Pins, en passant par les Marquises, ces rencontres sont analysées dans une perspective de longue durée, celle d'une anthropologie historique si féconde pour les études océanistes. Pour cela, l'ouvrage réunit neuf auteurs - archéologues, anthropologues et historiens - qui analysent ici des processus à l'intersection entre structure et conjoncture.

Trocs, tirs de mousquets, introductions de germes infectieux, répression judiciaire et impérialisme colonial, autant de thèmes abordés au fil de ces 10 chapitres offrant un regard nouveau sur les dynamiques à l'oeuvre dans ces confrontations qui ouvraient dès lors une nouvelle histoire partagée.

Bruno SAURA (translated from French by Lorenz GONSCHOR)

Version anglaise de "Un poisson nommé Tahiti, mythes et pouvoirs aux temps anciens polynésiens", paru chez Au vent des îles en 2020.

This book focuses on a traditional Tahitian account, which sees the island born in the guise of a fish. The scene is said to have been the Leeward Islands group, north of Tahiti. There, in ancient times, a huge eel swallowed a young girl and began to shake the land of the island of Ra’iātea, at a time when it was called Havai’i. A piece of it broke off, sailing away and becoming the Tahitian fish. The final words of this myth, which state a natural anteriority of Ra’iātea-Havai’i over Tahiti, are very depreciatory: Tahiti, a subordinate island, would once have had neither gods nor sacred chiefs (ari’i), unlike the glorious Ra’iātea-Havai’i.

What was the reality? Did the island of Ra’iātea – where is the ‘’international’’ marae (temple) of Taputapuātea, classified as a Unesco World Heritage Site in 2017 – dominate its neighbours? Did its infl uence extend to a vast region, in the interior of the Pacific, as some have claimed and are claiming today?

This book attempts to answer these questions by focusing on the conditions of historical fabrication of a myth that is both highly poetic and political. For that purpose, it explores in details the meaning of the entity Havai’i or Hawaiki, the primordial land of the ancient Polynesians

Sous la direction d'Emilie DOTTE-SAROUT, Anne DI PIAZZA, Frédérique VALENTIN, Matthew Spriggs

Version anglaise de "Pour une histoire de la Préhistoire Océanienne : Approches historiographiques de l’archéologie francophone dans le Pacifique", paru chez Pacific Credo Publications en 2020.

Following the recent development of Pacific archaeology historiographies, this volume focuses on the history of francophone archaeology in the Pacific, whether French, Belgian, Swiss or relative to francophone archipelagos in Oceania. Following a workshop organised in Marseille, France, in May 2016, 13 contributions offer here the diverse perspectives of archaeologists, historians, cultural anthropologists, museum curators and writers. The authors consider the epistemology, actors, practices and institutions that contributed to open this new field of research and to position it on the French and international scientific scene.

Various themes are considered, from intellectual history and epistemology to the biographical approach; from the contextualisation and re-evaluation of ancient collections and texts to reflections on the danger of presentism and the potential of historiographic analyses in developing innovative research perspectives in archaeology. The studies that are gathered here demonstrate the interest in viewing our own disciplinary past through a critically and historically informed prism. They enable each of us to question the intellectual, socio-political and even ideological and personal ‘baggage’ more or less consciously hidden in our research. They also evoke the responsibility that science and scientists can assume in the diffusion and clarification of specific ideas or information.

Sous la direction de Qiao LI et Richard CONTE

Depuis leur arrivée en Océanie française au XIXe siècle, les premiers émigrants originaires du Guangdong ont presque tous fait souche. Leurs descendants n’ont plus aujourd’hui les mêmes types de liens avec ce qu’était la Chine de la dynastie Qing ou de Sun Yat-Seng. S’insèrent-ils toujours dans les réseaux traditionnels de relations diasporiques de la même façon que dans d’autres régions du monde ? Sous le patronage de la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique, cet ouvrage explore ici cette question sous un angle original, à travers l’expression cinématographique et l’art contemporain de la diaspora chinoise. Au-delà d’une rencontre entre l’Orient et l’Occident, à égale distance de ce que le philosophe et sinologue François Jullien appelle un « universalisme facile » et un « relativisme paresseux », ce livre interroge non pas les différences culturelles conventionnelles mais le jeu des tensions fécondes en usage par des communautés séparées et proches à la fois de ressources variées, aux fins de création et de représentation esthétique. Pour cet ouvrage ont été rassemblés des spécialistes de l’art cinématographique, des arts visuels du cinéma de fiction et de non-fiction de langue chinoise.

Sous la direction de Grégoire CALLEY et Florence POIRAT

Près de trente ans après leur cessation, les essais nucléaires français réalisés sur le territoire polynésien continuent d’alimenter les débats au sein de la société polynésienne et de structurer les rapports entre l’Etat et sa collectivité d’outre-mer.

Ces 193 essais nucléaires sont un fait historique, objectif. Leurs conséquences, en terme de santé publique ou d’environnement par exemple, demeurent en revanche l’objet de questionnements. La mise en place par l’Etat d’un mécanisme d’indemnisation des victimes des rayonnements ionisants, les mesures de surveillance ou de réhabilitation des espaces ou bien encore la reconnaissance de la dette de la France à l’endroit de la Polynésie française ne suffisent pas à éteindre la controverse.

Si le fait nucléaire a été l’objet d’importants travaux scientifiques, aucun ne présente de manière générale le traitement juridique contemporain de ses conséquences. C’est à cela que s’attache ce livre. Fruit d’un travail collectif réunissant des universitaires et des représentants des institutions concernées, il présente sans a priori le cadre juridique interne autant qu’international qui gouverne ces questions.

Aux éditions A. Pedone

Si l’histoire des « découvreurs » européens du Pacifique au XVIIIe siècle, en particulier celle de Bougainville, est bien connue, rien ou si peu n’a été dit au sujet du premier Polynésien qui effectua le voyage inverse. Cet homme s’appelait Ahutoru, il fut le premier à aller au-devant des Français lorsqu’ils débarquèrent à Tahiti en avril 1768 et il demanda à partir avec eux. Après plusieurs escales, il découvrit Paris.

À partir des écrits de Bougainville, d’autres navigateurs et scientifiques, d’écrivains ou de journalistes qui le croisèrent, Véronique DORBE-LARCADE reconstitue les étapes de ses voyages aller et retour, et émet des hypothèses sur ce qu’a pu penser et ressentir cet aventurier polynésien dans cette France des Lumières.

Aux éditions Au vent des îles

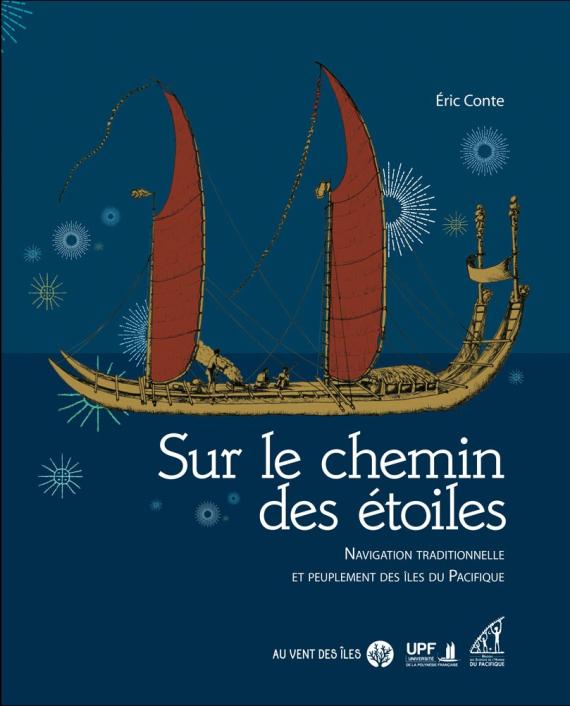

Cet ouvrage est la première synthèse publiée en français sur la navigation traditionnelle des populations des îles du Pacifique. Dans le sillage des maîtres navigateurs, on découvre comment, à une époque où les autres peuples se limitaient au cabotage, ils explorèrent le plus vaste océan du monde sur des embarcations aux performances étonnantes, ancêtres des catamarans modernes.

De l’Asie du Sud-Est à l’île de Pâques et même jusqu’aux rivages du continent américain, ce livre, basé sur les connaissances les plus récentes, nous convie à revivre la progressive conquête par notre espèce de centaines d’îles dispersées sur un tiers de la surface du globe: un exploit unique dans l’histoire de l’humanité.

Professeur des universités en ethnoarchéologie du Pacifique, Éric CONTE livre une étude documentée, approfondie et accessible au grand public, illustrée d’une riche iconographie.

Aux éditions Au vent des îles

Sous la direction de Loïs BASTIDE et Denis REGNIER

The Pacific Islands have some of the highest rates of family violence in the world. Addressing the contemporary mutations of Pacific Island families and the shifting understandings of violence in the context of rapid social change, this book investigates the conflict dynamics generated by these transformations.

The contributors draw from detailed case studies in a range of Pacific territories to examine family violence in relation to the social, economic and political situation of native populations as well as individual, collective and institutional responses to the development of violence within and upon the family. They focus on vernacular understandings, conflicting social norms, the emergence of different types of violent patterns, the impact of violence on individuals and communities, and local attempts at mitigating or combating it. Combining ethnographic expertise with engaged scholarship, this volume offers a vivid account of ongoing social change in Pacific Island societies and a crucial contribution to the understanding of family violence as a social process, cultural construct, and political issue.

This book will appeal to scholars with interests in the sociology of violence and the family, Pacific studies, development studies, and the social and cultural anthropology of Oceania.

Aux éditions Routledge

Paco MILHIET

Derrière chaque dénomination géographique se cache une intention politique. L’Indo-Pacifique ne déroge pas à la règle… Nouveau leitmotiv des relations internationales, cette construction stratégique vise à contenir la montée en puissance de la Chine et met en exergue la rivalité sino-américaine. Mais elle se traduit aussi par des enjeux régionaux qui ne sont pas toujours en ligne avec la stratégie de certaines métropoles, notamment la France, acteur important grâce à ses collectivités présentes dans la région.

Les problématiques de l’Indo-Pacifique se développent donc à plusieurs échelles, internationale, nationale et locale. Ce sont ces représentations multiscalaires, conduisant à des intérêts géopolitiques parfois concurrents, que Paco Milhiet analyse dans cet ouvrage.

Aux éditions Le Cavalier Bleu

Sous la direction de Renaud MELTZ et Alexis VRIGNON

Sous la présidence du général de Gaulle, la France se dote de la force de dissuasion convoitée depuis le début de la Ve République : des bombes bien plus puissantes que celle déployée à Hiroshima.

À quel prix ? Les 193 essais nucléaires réalisés de 1966 à 1996 en Polynésie dans les atolls de Fangataufa et Moruroa ont bouleversé l’existence de l’ensemble des Polynésiens, contaminant certains par les retombées toxiques, dégradant des écosystèmes fragiles dans lesquels des déchets radioactifs ont été hâtivement jetés à la mer. Au long de cette gigantesque entreprise qui a mobilisé une centaine de milliers d’hommes et des milliards de francs, le mode de vie des habitants s’est trouvé transformé, des Marquises à Bora-Bora.

Depuis les hésitations des décideurs politiques métropolitains sur le choix du lieu – on a envisagé la Corse ou le Massif central pour les tirs souterrains, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie pour les essais aériens – jusqu’aux conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques, en passant par le récit des oppositions, des contestations mais aussi des cohabitations et des rencontres, cet ouvrage, fruit de la collaboration de 15 chercheurs, historiens, géographes et anthropologues, lève le voile sur une période de l’histoire polynésienne et de l’histoire post-coloniale française trop longtemps demeurée sous le signe du secret.

Aux éditions Vendémiaire

Sous la direction de Sarah-Marie CABON et d'Emmanuelle GINDRE

Cet ouvrage aborde la question de la prévention et de la lutte contre les atteintes à la probité dans le secteur privé et public, dans ses aspects à la fois juridiques et institutionnels tout en permettant d’obtenir – via l’expérience des acteurs de cette lutte sur le territoire – un éclairage sur les spécificités que la question revêt en Outre-mer.

Disposant d’un statut d’autonomie prévu dans la loi organique du 27 février 2004 qui lui confère une compétence de droit commun dans toutes les matières qui ne relèvent pas expressément de la compétence de l’État, la Polynésie française présente une singularité institutionnelle, territoriale et culturelle qui impacte grandement son économie et complique, semble-t-il, la fixation des frontières entre public et privé, national et international, individu et communauté.

Réunissant universitaires, magistrats, élus, professionnels et membres d’autorités administratives, cet ouvrage se propose d’apporter plusieurs regards sur la question de la prévention et de la lutte contre les atteintes à la probité dans les secteurs privé et public — dans ses aspects à la fois juridiques et institutionnels— afin de bénéficier d’un éclairage sur les spécificités que la thématique revêt en Outre-mer.

Aux éditions Lexis Nexis

Sous la direction de Sémir Al Wardi & Jean-Marc Regnault

Après les colloques de 2015 et 2016 sur "L'Océanie convoitée" et les actes éponymes (2017, parus aux éditions du CNRS / Api Tahiti), les directeurs de publication ont convoqué à nouveau les chercheurs en novembre 2019 pour inscrire, cette fois, les convoitises dans les grands enjeux géopolitiques et géostratégiques dans les océans Indien et Pacifique.

Le président Macron a ainsi défini ce qu'il appelle l'Indo-Pacifique - en lui donnant une interprétation et une configuration qui ne sont pas forcément celles de ses alliés - un nouvel ensemble censé s'appuyer sur les terres françaises de ces régions, et bien sûr, sur ses alliés. S'agit-il de contrer les Nouvelles Routes de la soie telles que la Chine les envisage ? Les deux stratégies sont-elles destinées à s'affronter ou à équilibrer les influences ?

Des chercheurs venus d'Europe, des Etats-Unis, de Chine, de Hong Kong, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des collectivités françaises d'Océanie ont tenté de répondre à ces questions. Le colloque à peine achevé, la pandémie du Covid 19 se répandait à travers le monde.

Les directeurs de publication ont alors interrogé les participants au colloque et des spécialistes de géopolitique sur les conséquences de celle-ci sur les relations régionales et internationales.

Aux éditions Api Tahiti

Un célèbre mythe polynésien voit l'île de Tahiti naître sous les traits d'un poisson.

En des temps très reculés, au nord de Tahiti, dans l'île de Raʻiātea - qui se nommait encore Havai'i -, une énorme anguille avala une jeune fille. Possédé, l'animal se mit à ébranler la terre, dont un morceau se détacha, prenant le large, devenant le poisson Tahiti.

Les paroles finales du mythe sont très dépréciatives : Tahiti, île subalterne, n’aurait autrefois eu ni dieux, ni chefs sacrés (ari’i), contrairement à sa glorieuse terre-mère Raʻiātea-Havai’i.

Qu’en était-il en réalité ? C’est à cette question que tente de répondre l’auteur, dans ce riche ouvrage qui interroge notamment le rayonnement régional du grand marae – temple – « international » de Taputapuatea de Raʻiātea, classe au patrimoine mondial de l’Unesco en 2017.

Aux éditions Au vent des îles

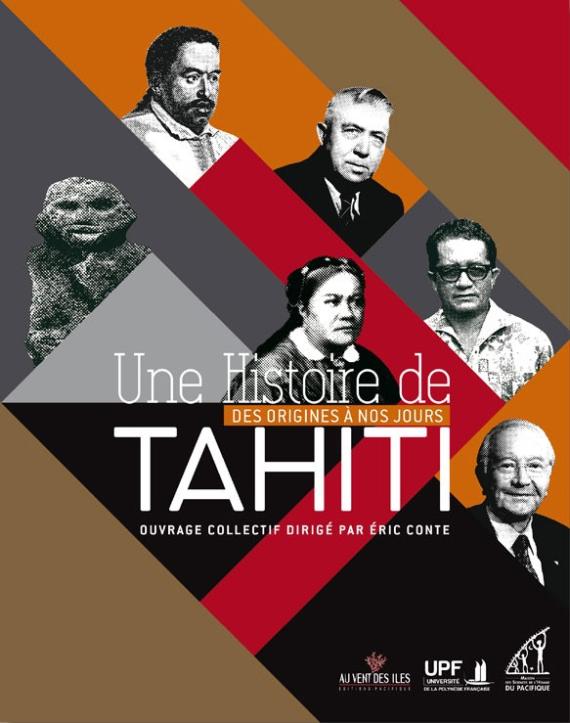

Sous la direction d’Eric CONTE

Cet ouvrage raconte, pour la première fois sous une forme synthétique, l’histoire de Tahiti et des îles de la Société depuis l’arrivée des hommes jusqu’à nos jours. Résumer plus de mille ans d’histoire du peuple tahitien en un simple volume était un défi qu’un groupe d’enseignants-chercheurs et de chargés de cours de l’Université de la Polynésie française a décidé de relever.

Chacun d’eux étant un spécialiste reconnu dans sa discipline, cette synthèse actualise les connaissances sur le passé, lointain comme proche, en fonction des recherches les plus récentes. Ce livre n’est cependant pas destiné aux seuls étudiants ; il s’adresse en fait, à un large public, tous ceux que la Polynésie intéresse et concerne. Ce regard rétrospectif les aidera à mieux comprendre la société actuelle dans toute sa complexité.

Aux éditions Au vent des îles

Les droits d'auteurs de ce livre seront reversés à la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique afin de financer un prix qui récompensera des étudiants, en mémoire de Michel Lextreyt décédé en 2016.

Sous la direction de Leopold MU SI YAN, QI Jianhua et Arnaud de RAULIN

Ce recueil d’articles sur le thème de la sécurité alimentaire dans nos sociétés contemporaines, et plus particulièrement dans la région Asie-Pacifique, est le fruit des trois journées de réflexion et d’échanges organisées sur le campus de l’université de la Polynésie française les 21, 22 et 23 novembre 2017, sous l’égide de l’institut Confucius de l’UPF, de la Maison des sciences de l’Homme du Pacifique, de l’UMR 241 Écosystèmes insulaires océaniens et du laboratoire EA 4240 Gouvernance et développement insulaire.

Cet événement ouvert au public intéressé a rassemblé une vingtaine de communicants (chercheurs, universitaires, décideurs, consultants) représentant le pays d’accueil et diverses parties du monde : Chine, France, Cambodge, Japon, Vietnam, Canada, Hawaii. Ils ont pu confronter leurs points de vue et comparer leurs pratiques (réglementaires, agricoles ou économiques, entre autres), tous essayant de répondre à la même question : quels droits concevoir, préserver ou rattacher à la sécurité alimentaire ? Leur approche relevait autant de la géostratégie, de la géopolitique, de la géoéconomie que des sciences environnementales, du droit des traités internationaux et de l’anthropologie culturelle, voire linguistique.

Si les articles reflètent bien l’esprit et la teneur des travaux de ce symposium international présidé dans sa séance de clôture par Madame Tea Frogier, ministre de la Recherche du gouvernement de la Polynésie française, ils concentrent aussi d’une certaine façon l’essentiel des débats mondiaux en cours, la dépendance alimentaire n’en étant que l’une des problématiques.

Aux éditions LEH Edition