Le projet du Dictionnaire historique du CEP, en français et tahitien, est né à l’issue du programme « Histoire et mémoires du CEP » conduit par la MSHP et financé par la Délégation polynésienne pour le Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires (DSCEN) (2019-2021). Il a été conçu à l’initiative du Pr Renaud Meltz, à la suite d’échanges avec le groupe de travail « Enseigner le fait nucléaire » mis en place par le ministère de l’Éducation de la Polynésie française.

Ce dictionnaire est le fruit d’un travail collaboratif, piloté par une équipe de chercheurs et chercheuses de plusieurs disciplines qui s’appuie sur un large Conseil Scientifique : une quarantaine de membres venus d’une demi-douzaine de pays. Cette expertise garantit le caractère scientifique et pluraliste des contributions.

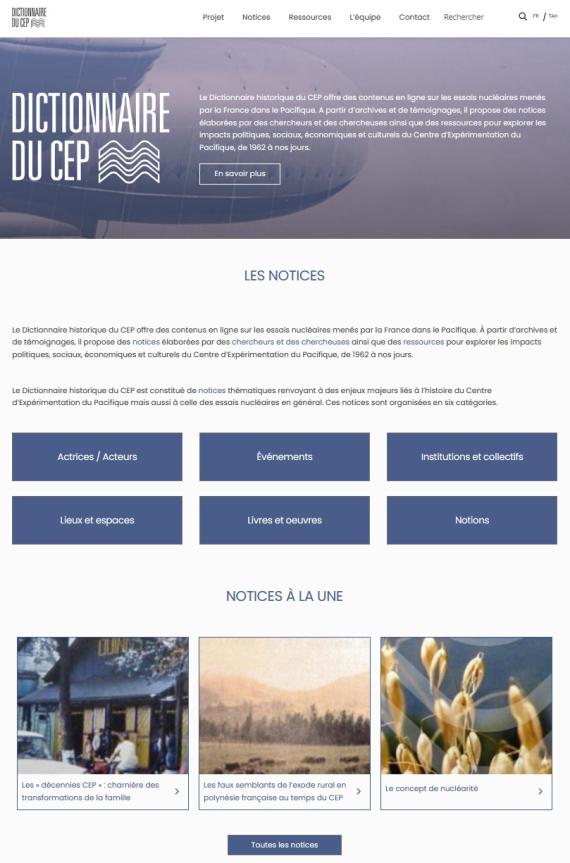

Il est consultable à l’adresse : https://dictionnaire-cep.upf.pf

Présentation du Dictionnaire historique du CEP

Le Dictionnaire historique du CEP, offre des contenus en ligne sur les essais nucléaires menés par la France dans le Pacifique sur la base de travaux de recherche, d’archives et d’entretiens menés avec d’anciens travailleurs du CEP dans tous les archipels et en France hexagonale.

Il est constitué de notices thématiques organisées en six catégories (actrices/acteurs, événements, institutions et collectifs, lieux et espaces, notions, livres et œuvres) ainsi que de ressources, apportant ainsi des éclairages sur les conséquences politiques, sociales, économiques et culturelles du Centre d’Expérimentation du Pacifique, de 1962 à nos jours.

Un moteur de recherche permet d’explorer la totalité de la base et de trier le résultat des requêtes.

Fonctionnement et exigences scientifiques

Trois directeurs de la publication (Renaud Meltz, Benjamin Furst et Régis Boulat), une rédactrice en cheffe (Florence Mury), un conseiller iconographie (Stéphane Launey) et une secrétaire de rédaction (Mélanie Edeline) assurent la coordination du Dictionnaire du CEP ainsi que la liaison entre le Conseil Scientifique et le Comité de Rédaction. Le Comité de Rédaction définit les choix éditoriaux et valide les notices proposées par le Conseil Scientifique, composé d’une trentaine de membres représentant plusieurs pays et disciplines.

Elaborées par des universitaires de plusieurs disciplines, les notices sont rédigées suivant les normes scientifiques : les sources des informations sont indiquées à travers des notes et une bibliographie. Chaque notice comprend un document d’époque (carte, photo, plan, rapport administratif, pétition, compte rendu de réunion etc.), susceptible d’être téléchargé par un enseignant, élève, étudiant ou tout autre utilisateur intéressé par l’histoire du CEP. La source de l’archive est indiquée et son intérêt historique commenté.

Chaque notice, rédigée par un ou plusieurs spécialistes, est ensuite soumise, anonymisée, à la relecture de deux experts du thème traité. Une fois validées, les notices rédigées en français sont traduites en tahitien. Plusieurs traducteurs et traductrices ont déjà été sollicités à cette fin : Ludmilla Tapea de Te Fare Vāna’a (l’Académie tahitienne), Taraina Rai et l’entreprise Speak Tahiti. Lovaina Rochette, enseignante-chercheuse en reo Tahiti à l’UPF, assure l’harmonisation des traductions tandis que les néologismes créés font l’objet d’une discussion collective.

Le Dictionnaire du CEP est en ligne car il regroupe des connaissances en train de se constituer notamment sur la base des archives en cours de déclassification depuis 2021. C’est un outil évolutif : de nouvelles notices continuent d’être produites, celles déjà publiées peuvent être complétées ou corrigées au fil des recherches et des nouvelles productions scientifiques. La date de dernière mise à jour de chaque texte est précisée.

Le site internet a été réalisé par l’agence locale Red Soyu. Brune Vazquez a conçu la maquette du site et Ruben Chang a assuré son intégration. Le site internet est hébergé par l’UPF.

Bref historique du projet

Le Dictionnaire historique du CEP diffuse les résultats de programmes de recherches menés ces dernières années au sein de la MSHP, qui ont participé à l’ouverture des archives ou qui les exploite :

• Le programme « Histoire et mémoires des essais nucléaires » (2019-2021), financé par la Délégation polynésienne pour le Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires (DSCEN), a donné lieu à deux colloques à Paris en janvier 2022 puis à Tahiti (UPF) en mai 2022, occasion d’échanges fructueux avec le groupe « enseignement du fait nucléaire ». Ce programme, fondé sur une première campagne d’entretiens avec d’anciens travailleurs du CEP, a participé à la dynamique politique qui a permis de déclassifier les archives régaliennes sur le CEP et débouché sur la publication de deux ouvrages scientifiques : Meltz R. et Vrignon A. (dir.), 2022, Des bombes en Polynésie. Les essais nucléaires français dans le Pacifique et Meltz, R., Furst B. et Vrignon A. (dir.), 2025, Un deuxième contact ? Histoire et mémoire du CEP.

• « Histoire et mémoires des essais nucléaires » a été prolongé par la DSCEN avec la contribution de la MSHP par le programme « Socio-nucléo » en cours depuis 2022. Il étudie, entre autres, la parenté polynésienne et ses recompositions contemporaines, le phénomène d’urbanisation lié aux grandes migrations CEP et l’émergence d’un nouveau prolétariat urbain, ainsi que les nouvelles pratiques de subsistance au sein de ces classes populaires urbaines.

• Enfin, la création par le CNRS du SOSI (Suivi Ouvert des Sociétés et de leurs Interactions) « Observatoire des héritages du CEP » en 2022, permet d’explorer les archives déclassifiées, toujours plus nombreuses : militaires, diplomatiques, politiques etc. Hébergé à la MSHP, piloté depuis 2022 par l’historien Renaud Meltz, et co-piloté par la géographe Florence Mury depuis 2023, ce programme a permis de réaliser plus de 130 entretiens dans l’hexagone et dans les cinq archipels de la Polynésie française. A ce jour, le SOSI « observatoire des héritages du CEP » rassemble une quarantaine de chercheurs et de chercheuses répartie principalement en Europe et en Océanie.

Le Dictionnaire bénéficie également de contributions d’universitaires français et étrangers participant à d’autres programmes de recherche ou travaillant sur des thématiques connexes, l’objectif étant de fédérer un réseau de spécialistes afin de couvrir l’ensemble des enjeux relatifs au CEP et aux essais nucléaires menés en Polynésie française.